犬を迎える選択肢の一つである”譲渡”。愛護センターや保護団体、友人知人など様々な場所から犬を譲り受けることが出来ますが、譲渡条件や手続きなどについては、その相手や機関によって様々です。特に”譲渡費用”については譲り受ける相手によって大きく異なり、気になる方も多いでしょう。この”譲渡費用”についてまとめた記事を以前リリースしましたが、譲渡対象となる犬たちを取り巻く環境や人々の思考は少しづつ変化が見られるようになってきました。であれば尚更、譲り渡す側のスタンスもその環境や社会に合わせて柔軟な変化があって然るものです。本記事では、”譲渡費用”についての情報をさらに深部に迫ってお伝えしていきたいと思います。この記事が、言葉の響きに惑わされず、犬の未来を考えた本質的な選択をする手助けになることを願います。今までの固定概念を変える記事です!この記事に辿り着いた感度の高い方へ、殺処分をゼロにするための大きな思考変化を書きました。どうぞ最後まで読んでください。

犬は”購入する”か”譲り受ける”かの二択

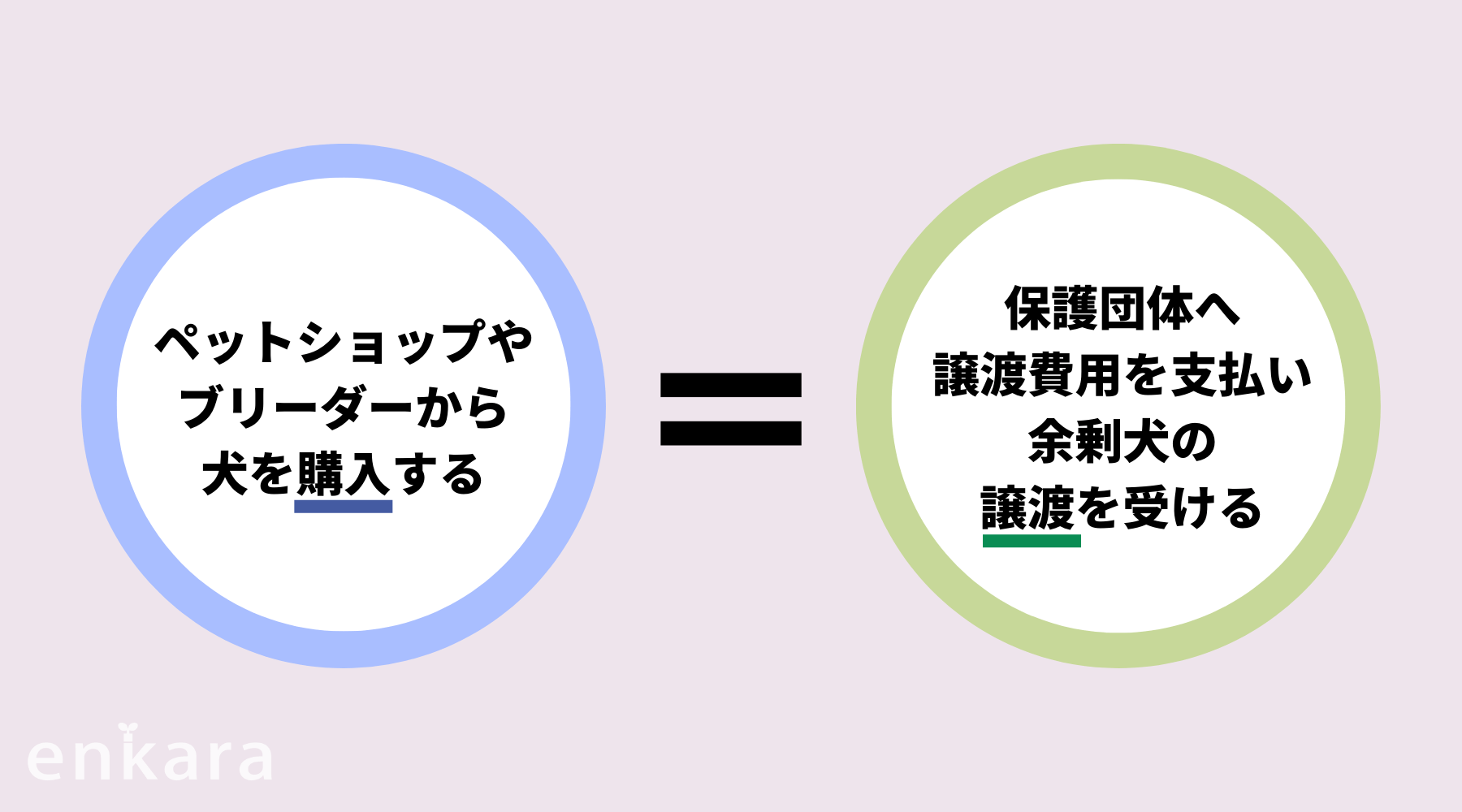

犬を迎えたいと考えた時に、迎える方法として”購入する”か”譲り受ける”かの二択であることが一般的です。まずは費用の面から改めてその違いを見ていきたいと思います。

購入したい人が犬を販売してもらえる場所は、ペットショップやブリーダーです。こうした事業者は営利を目的としているため、第一種動物取扱業者としての登録が必須です。第一種動物取扱業者である場合は、経営を維持するため利益が出るよう商品としての生体にいくらの値をつけても問題にはなりません。価格設定は自由です。商売ですので、購入したい人、つまり需要が高ければ価格も高騰しますが、どうしても欲しい人はその価格で購入することになります。

日本では第一種動物取扱業者以外、生体を”販売”することはできません。そのため、第一種動物取扱業者以外の人や団体から犬を迎える場合は、全て”譲渡”になります。販売とは異なり、譲渡の場合は”非営利”であることが大前提であり、譲り渡す際に儲けのために利益を出すことは一切できません。しかし飼養費用や医療費など、実際に支払った費用(実費)を新しい飼い主に”譲渡費用”として支払ってもらうことは違法ではありません。

保護団体や個人の「立場や種類」を解説!

一口に保護団体と言っても様々な立場や運営を行なう団体があり、譲渡条件や譲渡費用の設定などは団体によって考え方が全て異なります。個人の場合も然り___まずは、その立場や種類から解説します。

これらは犬の保護や譲渡事業を専門的に行なう目的で設立された、法人格を持つ保護団体です。医療費などの実費以外の金額が譲渡費用に含まれていても違法ではありません。しかし第一種動物取扱業者とは違い、事業で得た利益を社員などに分配することはできないため、収益の全額を事業にのみ使うことが許されています。収支報告書を見ればキャッシュフローを知ることができます。

(B)任意団体、個人ボランティア

同じ思想を持った者同士が集まり、犬の保護や譲渡活動をボランティアで行っている団体や個人グループです。(1)のような法人ではないため、保護から譲渡までの期間で実際に負担した金額以上を譲渡費用に含むことはできません。また活動資金として寄付などを募ることは自由ですが、集まった資金を個人的に使用することは違法です。つまり保護譲渡活動で収益を上げるなどして生計を立てることはできません。

(C)個人

自宅や近所で仔犬が産まれたり、飼えなくなって犬を知人に譲るなど、個人間でも様々な譲渡のシチュエーションが考えられます。しかし、如何なる譲渡の際にも、金品に限らず対価や謝礼を受け取ることはできません。違反した場合、100万円以下の罰金に処せられる可能性があります。意図せず法を犯してしまわないよう注意が必要です。

東京都認定「譲渡対象団体」昨年との違いを見てみよう

前回も公開した「東京都動物愛護相談センター」に認定登録している保護団体の譲渡費用の一覧です。(犬の譲渡を行なう37団体のみ抜粋)

昨年と同様の情報やスタンスを発信する団体もあれば、多少変化を見せた団体も____公式サイトを持っていても金額を明示していない団体や、あいまいな表現に留めている団体もあるなど、譲渡費用については考え方の違いが大きいことが分かります。

因みに、東京都動物愛護相談センターから直接犬の譲渡を受ける場合の費用は”無料”です。

東京都動物愛護相談センターに認定登録された犬の保護団体37団体《譲渡費用一覧》

※(A)公益社団法人、一般社団法人、NPO法人、特定非営利法人(B)任意団体、個人ボランティア(C)個人

※「黄色」は、昨年から情報変動があった箇所

2022.9時点

保護団体を「譲渡費用」視点から見極める

日本には相当な数の保護団体やグループ、個人ボランティアが存在しています。こうした場所から犬を迎える検討をした際に疑問を抱くポイントのひとつが「この譲渡費用は本当に適正なのかどうか?」ということではないでしょうか。結論から言うと、領収証を確認した上で実費以上の金額を請求されていない限り、その譲渡費用は適正です。ただ、現状実費以上に請求されるケースが多く、どうしても譲り受けたい犬がいるとしたら、提示された譲渡費用を支払う他ありません。

ここまで読んでいただくと、先述した”販売”と”譲渡”のイメージに違和感を感じませんか?

「どうしても迎えたい犬に提示された通りの金額を支払う」こうした思考はペットショップやブリーダーからの購入であっても、譲渡であっても実は全く同じ思考です。同じ思考だからこそ、保護犬ビジネスに関わらないための注意が必要です。

保護譲渡活動に資金は必要ですが、寄付も募った上で新しい飼い主へ実費の全額を譲渡費用として請求するような団体に、果たして保護活動を行なう資質があるのかどうかは正直疑問です。譲渡費用に対するスタンスは、その保護団体の経営方針が露呈しやすく、その保護団体で良いのか悩んだ時は、チェックしやすいポイントの1つです。

✔︎「譲渡費用」は、その犬にかかった医療費等の実費のみ領収書を開示し、請求しているか?

✔︎ 法人団体の場合「譲渡費用」に含まれる明細内容に納得できるかどうか?

✔︎ 寄付金を募っている団体であれば「収支報告書」を確認し、資金の流れに違和感がないかどうか?

”保護犬ビジネス”が乱立!だからこそ冷静な判断を

以前からenkaraでは殺処分を無くすために本当に保護が必要な犬たちを明らかにするため、余剰犬がいる事実を認め、改めて保護犬と言われている存在を学ぶ必要があるとお伝えしてきました。※参考記事

余剰犬を保護犬としてブランド化し利用する”保護犬ビジネス”が乱立しています。犬を迎えようとしたときに、”販売”ではなく”譲渡”であれば無条件に良い訳ではありません。余剰犬の譲渡数がどんなに増えても、その空いたポジションには新たな犬が置き換わるだけで、商用利用される犬たちの存在が減ることはありません。

それでも今、目の前にある命に向き合いたい、助けたい気持ちはとても良く分かります。ただ、そのループを繰り返すことで、余剰犬が常に溢れるこの状況が永遠に変わらないことも事実です。私たち消費者は、本当に譲渡を受けるべき存在の犬なのか、その善意が悪へと繋がっていないかどうか、保護犬ビジネスが確立されてしまった今、その犬の生い立ちや背景を確認し、日本の犬の未来を思って冷静に判断する必要もあるのです。

まとめ

購入が悪で、譲渡が正だとなぜ言い切れるのでしょうか?言葉の響きに惑わされないでください。保護団体から犬を譲り受けたとしても、その犬が繁殖業者から引き出した余剰犬や繁殖引退犬だとしたら____そこに資金を流すこと、その犬を新しい家族として代わりに飼育することが何を意味するのか?本記事を読むことでご理解いただけたかと思います。

感情だけで譲渡を選択するのではなく、こうした認識を持った上で譲渡を選択することが大切です。残念ながら今すぐに商用利用犬や余剰犬をゼロにすることはできません。しかし純血種やハイブリット犬(純血種MIX)の場合、譲渡と購入は密接に繋がっていることを認識した上で多くの人が適正な場所から犬を迎えることで、これ以上不健全な商用利用に巻き込まれる犬たちを減らすことができます。

飼い主になる消費者の選択に対する責任は大きなものです。犬を迎えたいと考えた時、正しい判断ができるよう犬と暮らす私たちが知識を深め、広げていきましょう。

子ども達から古着を回収し、犬服に作り変える「アップサイクルドッグウェアプロジェクト」で作られた世界で1着しかないサステナブルな国産ドッグバンダナ。

子ども達から古着を回収し犬服に作り変える「アップサイクルドッグウェア」プロジェクトで作られた世界で1着しかないサステナブ…

犬を迎える選択肢の一つである”譲渡”。愛護センターや保護団体、友人知人など様々な場所から犬を譲り受けることが出来ますが、譲渡条件や手続きなどについては、その相手や機関によって様々です。それぞれ独自の”譲渡条件”を設けており、そこには譲り渡[…]

"保護犬"という言葉が定着してきた昨今、「犬を迎えたい!」と思うその選択肢に"保護犬"をと考える方も増えてきたように感じます。「家族のいない犬を迎えよう」そんな優しい気持ちが広がることはとても喜ばしいことです。しかし犬を想い、犬の未来を想[…]

こんにちは、enkaraの井手香織です。私は、2019年5月5日にリリースした”犬を知る”をアップデート!をミッションに活動するenkara(エンカラ)の代表を務めています。enkaraは、犬と人のより良い未来の形の実現を具体的に[…]

犬と暮らしていると「どこから迎えたの?」という愛犬家同士の会話は日常的です。その答えは、ペットショップ、ブリーダー、保護団体、愛護センター、友人から・・・など様々です。でも、そのもっと先、ペットショップ、保護団体、愛護センター、友人の元へ[…]

犬と暮らしていると「どこから迎えたの?」という愛犬家同士の会話は日常的です。その答えは、ペットショップ、ブリーダー、保護団体、愛護センター、友人から・・・など様々です。でも、そのもっと先、ペットショップ、保護団体、愛護センター、友人の元へ[…]

犬と暮らしていると「どこから迎えたの?」という愛犬家同士の会話は日常的です。その答えは、ペットショップ、ブリーダー、保護団体、愛護センター、友人から・・・など様々です。でも、そのもっと先、ペットショップ、保護団体、愛護センター、友人の元へ[…]