- 2023年10月03日

- 2023年10月03日

🔒未来に繋げる保護犬の選び方。信頼できる場所から迎えるために、確認すべき重要な1つのこと

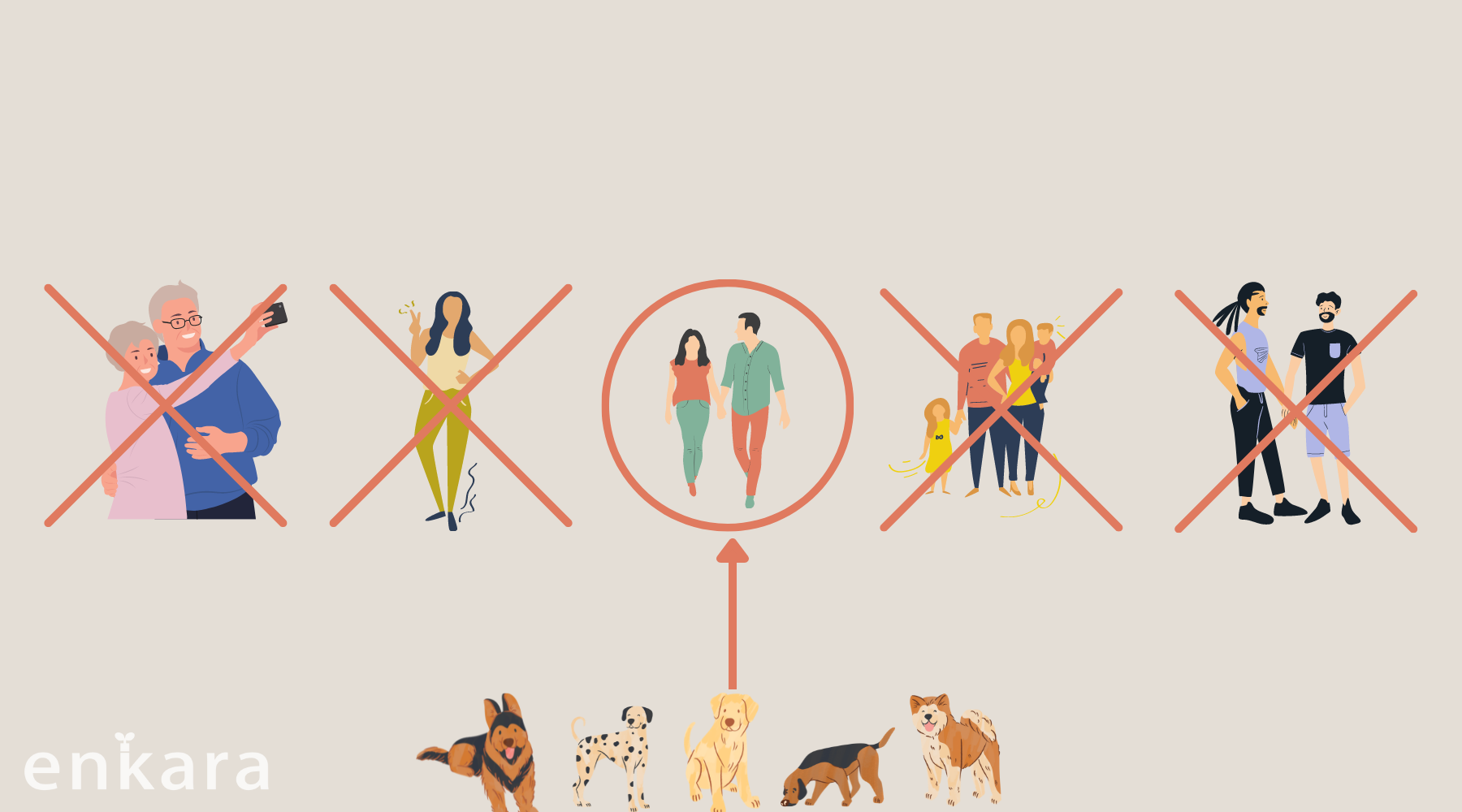

犬を家族へ迎える際、選択肢の一つである”譲渡”。現在、愛護センターや保護団体、友人知人など様々な場所から犬を譲り受けることができますが、譲渡条件や手続き、費用については相手や機関によって大きく異なります。これまで「譲渡費用」と「譲渡条件」に注目し、現状についてそれぞれお伝えしてきました。本記事では、多様な譲渡元と知るべきポイントについて詳しくお伝えしていきます。長年、譲渡件数を増やすこと、つまり”保護犬”を迎え入れる人が増えることで、日本の保護犬問題や殺処分は解決していくものと考えられてきました。しかし、現在の犬の生体流通や新たなビジネスモデルの登場によって、譲り受ける相手を間違えるとそれは解決どころか、保護犬問題を助長する可能性が極めて高くなっています。それはなぜなのか___譲渡における背景をお伝えします。